El conflicto yaqui de 1925: la última gran resistencia armada en Sonora

A casi 100 años del último levantamiento armado yaqui, cómo las demandas territoriales y de agua continúan vigentes en el Sonora actual.

HERMOSILLO, Sonora.— Entre 1926 y 1929, la frontera entre Sonora y Arizona fue escenario del último capítulo organizado de la larga Guerra del Yaqui, un conflicto que se extendió por siglos. Lejos de ser una simple escaramuza, esta rebelión representó una lucha consciente y deliberada del pueblo yaqui por defender su autonomía, su territorio sagrado y su modo de vida, amenazados por los proyectos de modernización y control estatal que persistieron incluso después de la Revolución Mexicana.

Investigaciones históricas recientes, como la publicada en 2024 en la revista indexada Historia Mexicana, analizan este periodo no desde la perspectiva de las élites, sino a través de los Estudios Subalternos, lo que permite entender las motivaciones y la “conciencia reflexiva” que guió a los grupos yaquis durante estos años. Los rebeldes utilizaron tácticas que combinaban el diálogo con las autoridades y la insurrección, movilizándose en la zona de Nogales con el objetivo declarado de oponerse a la intervención en su territorio y a la eliminación de políticas que beneficiaban sus formas de vida.

El contexto: cuándo y por qué se reinició la rebelión

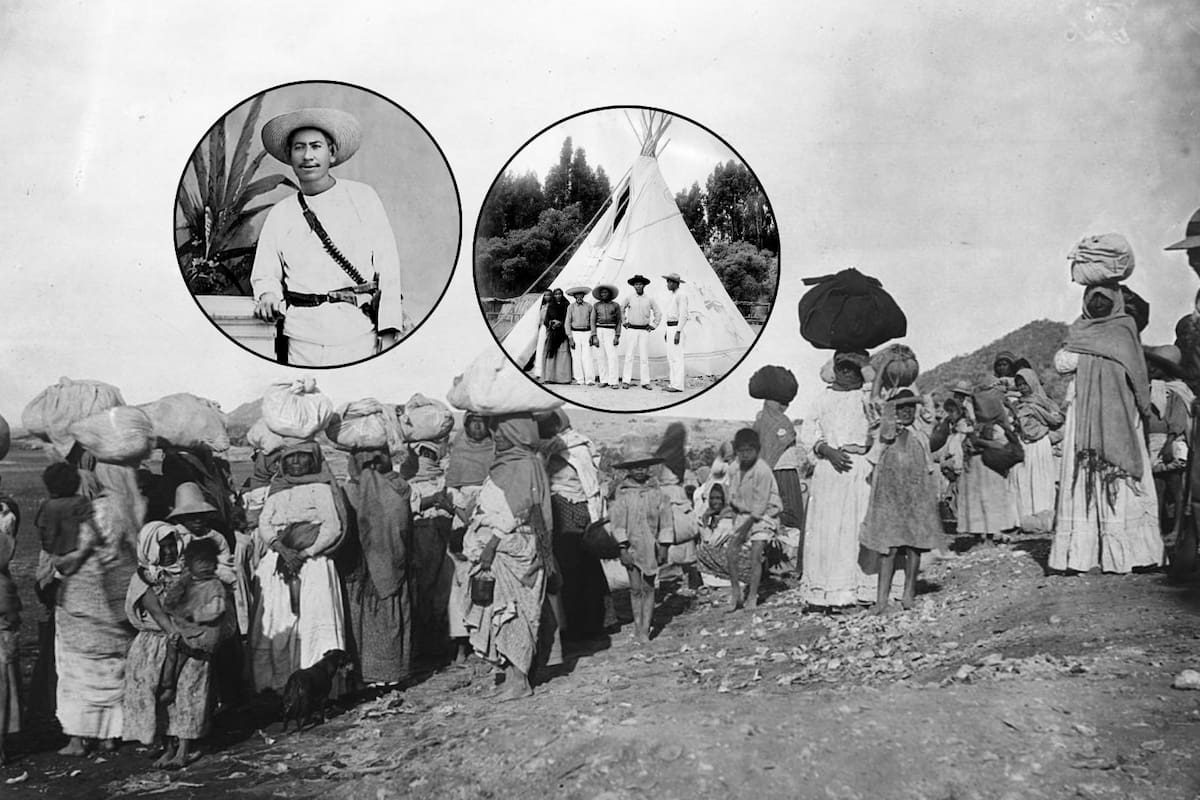

Aunque la resistencia yaqui es uno de los conflictos más largos de la historia de México, el episodio de 1925-1929 no puede entenderse sin el trasfondo de la ofensiva porfirista de décadas anteriores.

- El despojo territorial sistemático: El conflicto se agudizó a partir de 1883, cuando el presidente Manuel González expidió la ley de deslinde de terrenos baldíos. Esta legislación permitió a compañías deslindadoras —muchas de ellas extranjeras— declarar como “baldíos” los territorios ancestrales yaquis y despojarlos de sus tierras .

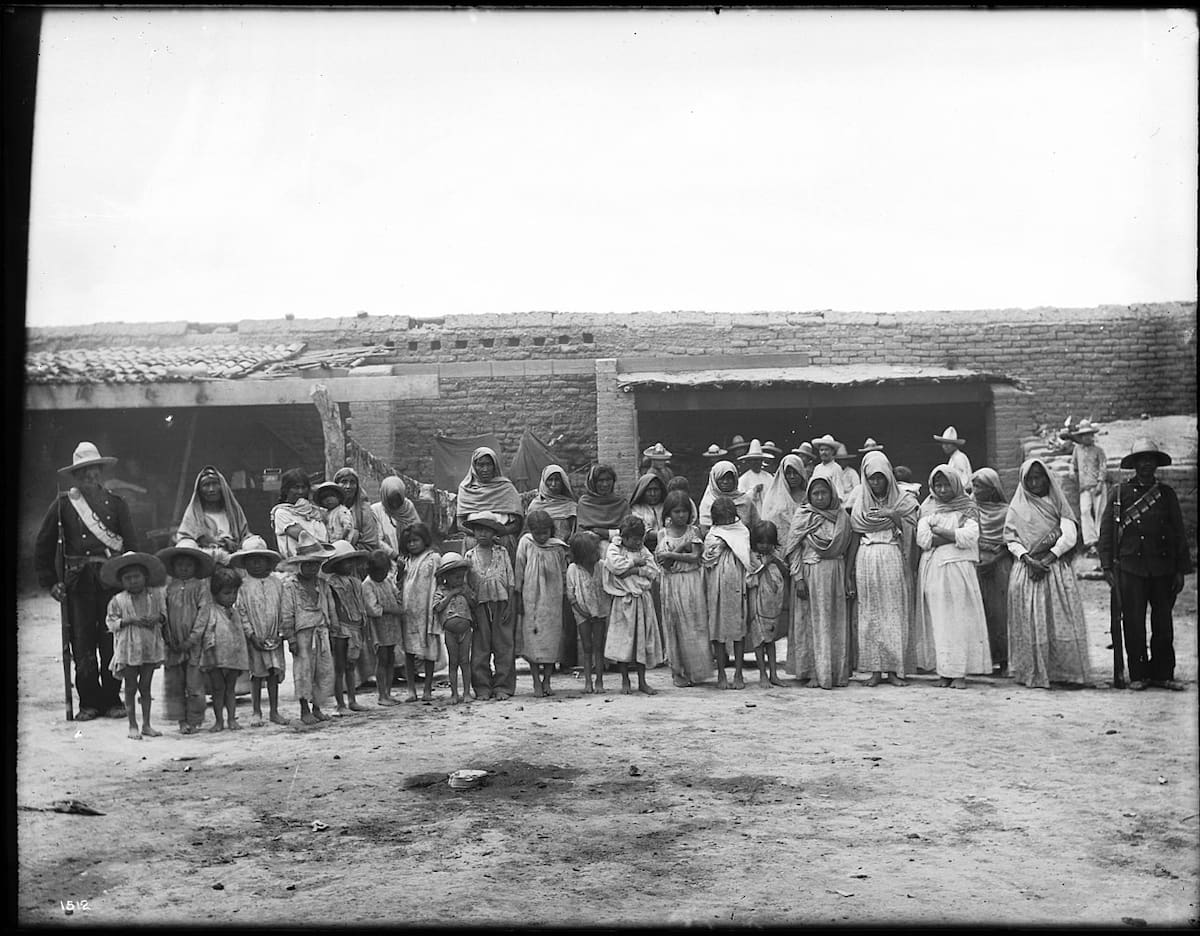

- La política de deportación y esclavitud: Durante el Porfiriato, la respuesta del gobierno a la resistencia yaqui fue brutal. Tras la Batalla de Mazocoba en 1900, que marcó una derrota crucial para los yaquis, comenzó una campaña sistemática de deportación. Miles de hombres, mujeres y niños yaquis fueron enviados a Yucatán y Oaxaca para ser sometidos a trabajos forzados en las haciendas henequeneras y campos de caña, en una campaña que muchos estudiosos califican de etnocidio o genocidio.

El conflicto en la frontera: alianzas y objetivos concretos

Para 1926, la rebelión yaqui adquirió nuevas dimensiones al entrelazarse con la política nacional y la dinámica fronteriza.

- La alianza con Adolfo de la Huerta: Los periódicos de la época, tanto mexicanos como estadounidenses, retrataban a los yaquis como un “brazo armado” a favor del movimiento delahuertista. Sin embargo, los estudios actuales proponen que esta alianza fue pragmática y coyuntural. Los yaquis no se sumaron ciegamente a una causa ajena, sino que vieron en el movimiento una oportunidad para avanzar en sus demandas históricas: la salida de los blancos y las tropas de su territorio y la conservación de sus recursos naturales.

- Una lucha por la autonomía, no por la ideología: La evidencia sugiere que la lealtad de los yaquis nunca fue con una ideología o partido en específico, sino con la defensa de su soberanía. A lo largo del siglo XIX, habían luchado “al lado de los más disímiles aliados”, desde realistas hasta imperialistas franceses, siempre con un fin práctico: que se respetaran los linderos de su territorio, los cuales consideraban sagrados y que, según su tradición, un título del rey de España les había otorgado.

Un legado de resistencia que perdura

La lucha del pueblo yaqui no concluyó abruptamente en 1929. Hubo grupos que mantuvieron la resistencia hasta 1939. Sin embargo, la etapa de la década de 1920 marcó el último gran episodio de rebelión armada.

El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) intentó enmendar las injusticias históricas al reconocer el derecho a la propiedad colectiva de los yaquis sobre una parte de sus tierras y otorgarles el 50% de las aguas del río Yaqui. Este acto fue un punto de inflexión, pero no el final de la lucha. La defensa de su territorio y recursos, como el agua, ha continuado hasta el presente, con peticiones incluso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El conflicto de 1925-1929 demostró la capacidad de agencia y la conciencia política de un pueblo que, incluso en los momentos más adversos, se organizó para defender su existencia como una nación diferenciada dentro de México.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Pueblo Tohono O’odham advierte que denunciará ante derechos humanos la nueva tarifa de mil dólares impuesta por EEUU que limita su libre tránsito ancestral entre Sonora y Arizona

“Hoy jugamos por Sonora”: Yaquis de Ciudad Obregón se solidarizan con víctimas del incendio en Waldos Hermosillo

SEP dará megapuente este fin de semana para escuelas de todo México por día feriado y se juntará con otro fin de semana largo, haciendo una semana hábil muy corta

Sheinbaum narra en su libro que cruzar la enramada Yaqui fue un “símbolo en tiempos de transformación”

Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados